今回は弊社で販売している日積サーベイ社製の積算システム「NCS/HEΛIOΣ(ヘリオス)」でのBIMデータの連携についてご説明します。

「NCS/HEΛIOΣ(ヘリオス)」を簡単にご紹介すると、販売されたのは今から11年前の2005年です。 それまでの表形式中心の拾い方から、建物の形を入力するという配置形式中心の入力方式となり躯体積算だけでなく仕上積算も配置形式でできるという特徴を持っています。 2005年といえばまだBIMが世の中に出てなかった時代ですが、「NCS/HEΛIOΣ(ヘリオス)」は当初から3次元データを意識したシステムとして開発されましたので、BIMのような3次元データとのやりとりに適したシステムであると言えます。 現在、積算ソフトとBIMソフトとの連動形式はIFC形式、構造計算ソフトとの連動形式はST-Bridge形式です。しかしながら、共通フォーマットと言いながら、実際にはそれぞれのソフトの方言みたいなものがあって、IFCと言ってもそれぞれのソフトに合わせないといけません。 「NCS/HEΛIOΣ(ヘリオス)」でデータ連動ができるソフトは下記になります(※ver.11での状況)。

■IFC連動

- 《入力》

- ・GLOOBE(福井コンピュータアーキテクト株式会社)

- ・Archi CAD(グラフィソフトジャパン株式会社)

- ・Revit(オートデスク)

- 《出力》

- ・GLOOBE(福井コンピュータアーキテクト株式会社)

- ・JBIM施工図CAD(福井コンピュータアーキテクト株式会社)

- ・Archi CAD(グラフィソフトジャパン株式会社)

- ・Revit(オートデスク)

■ST-Bridge連動

- 《入力》

- 【構造計算プログラム】

- ・SuperBuiled/SS3(ユニオンシステム株式会社)

- ・BUS-5(株式会社構造システム)

- ・BRAIN(株式会社竹中工務店)

- ・SIRCAD(株式会社ソフトウェアセンター)

- 【企画設計CAD】

- ・TP-PLANNER(株式会社コミュニケーションシステム)

- 【鉄骨積算ソフト】

- ・すけるTON(株式会社カルテック)

- 《出力》

- ・GLOOBE(福井コンピュータアーキテクト株式会社)

- ・JBIM施工図CAD(福井コンピュータアーキテクト株式会社)

- ・SIRCAD(株式会社ソフトウェアセンター)

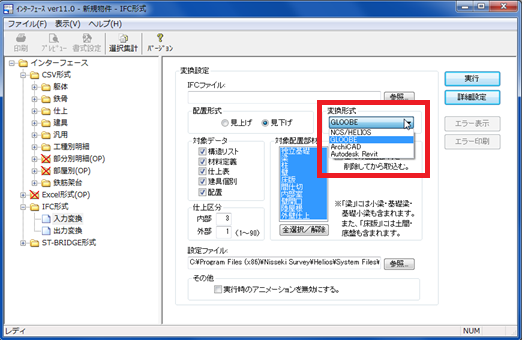

それでは次に「NCS/HEΛIOΣ(ヘリオス)」でのIFCファイルの取込の方法をご説明します。

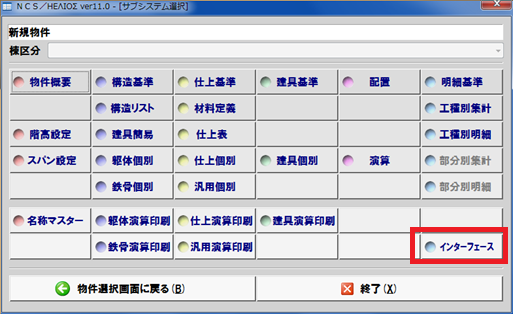

- 「NCS/HEΛIOΣ(ヘリオス)」で新規物件を作成します。

- サブシステムメニューからインタフェイスをクリックします。

- 左側からIFC形式をダブルクリックし、入力変換をクリックします。右側に変換設定が表示されますので、BIMソフトを選択、詳細設定を確認して実行をクリックします。

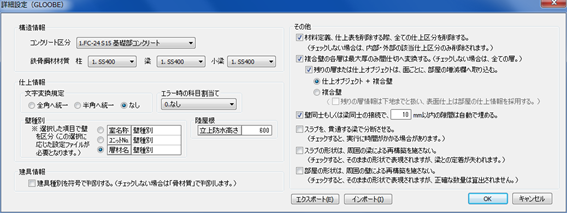

IFCファイルは共通フォーマットですが、各BIMソフトの特性により各ソフト毎に設定を行わないといけないことがあります。 下図はGLOOVEの詳細設定ですが、Archi CAD、Revitごとにそれぞれ詳細設定があります。 - データ読込時にエラーがあった場合はエラー表示をクリックして確認できます。

- 読込が完了すれば、「NCS/HEΛIOΣ(ヘリオス)」で配置データや軸組図、3Dなどで読み込んだデータを確認してください。 連携には約束事が結構ありますので、読み込まれていないものや間違った表現で読み込まれている場合もあります。

★ヘリオスのダイレクト連携に関して

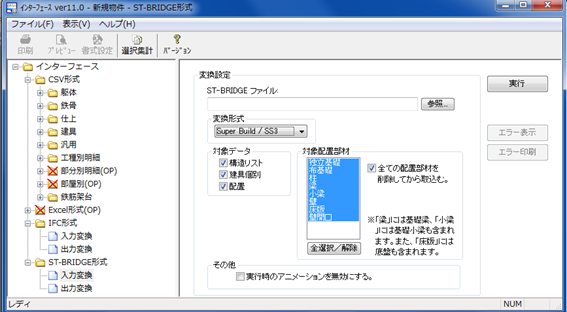

「NCS/HEΛIOΣ(ヘリオス)」はIFC連携以外にRevitとArchi CADに関してはIFCだけでなく、ダイレクトにRevit、Archi CADからアドイン機能でヘリオスのバックアップファイル(tsv形式)に出力することができます。 これを利用すれば変換にかかる手間と時間が大幅に短縮できます。(注:Archi CADはヘリオスVer12から)。ST-Bridgeの取込は下図のように変換元のソフトの指定はありますが詳細設定はありません。

連動をうまく利用すれば、ヘリオスでの入力時間の短縮が図れますが、IFC連動、ST-Brdge連動いずれもうまく連動させるためには連動元プログラムとの約束事が多く、設計側に負担がかかったり、ヘリオスでの変換のチェックに時間がかかるケースも多いです。 まずはすべてを連動させようとするのではなく負担のかからないできるところから、発展させるのがいいのではないでしょうか。

◆ヘリオスのIFC、ST-Bridgeの連動に関して詳しくはヘリオスのマニュアルの「IFC・STB連携編」を参照してください。ヘリオスユーザー以外の方はお問い合わせください。