今回は、第6回のテーマ「BIMデータの連動」で積算システムのデータ入力の省力化の手段としてBIMソフトからのデータ連動、構造計算ソフトからのデータ連動のお話をしましたが、 一貫構造計算プログラムから積算システムへのデータ連動「ST-Bridge(エスティーブリッジ)」についてもう少し詳しくお話ししたいと思います。

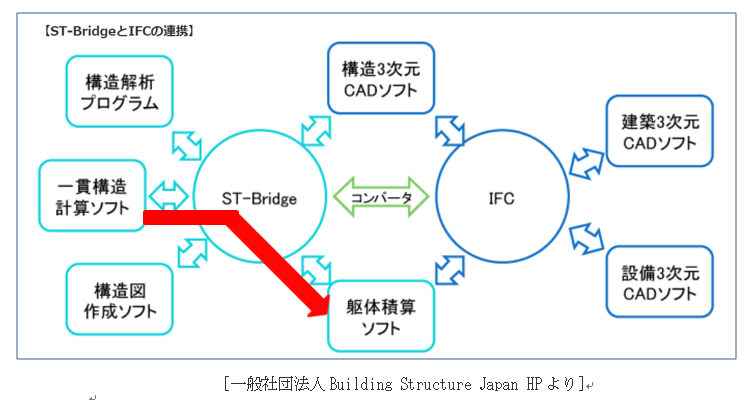

この「ST-Bridge」ですがSTはStructure(構造)、Bridge(橋)ということで、文字通り構造の橋渡しという意味で、日本の基準に合った構造データのやり取りができるようにという目的で、一般社団法人Building SMART Japan(旧IAI Japan)が策定したデータ互換用フォーマットです。データの流れは以下のようになりますが、特徴はデータの上流が主として一貫構造計算プログラムとなり、BIMソフトを介さずに積算ソフトにデータを取込むことができることです。 ですから、現在BIMソフトが導入していないところや、BIMで設計していない場合でも、一貫構造計算プログラムからST-Bridgeフォーマットのデータを入手できれば、積算ソフトに取込み、データ入力の省力化が行うことができます。

さてここで、一貫構造計算プログラムについてちょっとお話ししたいと思います。これを読んでいただいている方は積算のご担当者の方が多いと思うので、構造計算プログラムについてはあまりご存じない方が多いと思いますので、 私の知っている範囲で簡単にご説明したいと思います。

構造計算の目的は、その建物が通常に建っている時、大規模な地震が来た時に崩壊しないように、建物を構成する躯体、柱や梁、壁などの大きさ、鉄筋の本数などを算定するものです。 まず、そのためには建物の重量を算出します。通常に建っている状態でその建物が何tあるか、構成する部材のコンクリートの量、鉄骨の量、また建物用途による積載荷重を加え計算します。 次に地震が起こった時に受ける力、地震力を計算します。これは建物の重量に過去の地震から得られた係数(地震係数。地域によって異なります)をかけた力が建物の層毎に横から加わる力を地震力とします。 次に剛性計算などを行い、先に算出された自重、地震力が、どのように建物のフレームを構成する柱や梁などの部材に伝わるかを計算し、各部材にかかる力を計算します。 これを応力計算といいます。次にそれぞれの部材にかかる力に応じて、それに耐えうる断面を計算します。これを断面算定と言います。 RCですと鉄筋の算出などです。出てきた結果を元に、符号ごとにまとめ再度、計算を掛け層間変形角などのチェックも行い合否を判定されます。 構造計算とは簡単に言うとこんな流れなのですが、現在はこれを一貫構造計算プログラムを使って行っています。

一貫構造計算ではBIMソフトやヘリオスなどと同じように、建物を3次元で入力します。まず、構造種別、建築用途など入力し、スパン数、階高を入力します。 次に柱、梁、壁などのフレームを構成する部材のリスト入力を行います。RCでは鉄筋を抜いた仮定断面を入力します。次にそのリスト入力した部材を平面で配置します。 あと細かな設定は有りますが、建物全体を入力して、建物重量を出し、配置情報により力の伝わり方を計算し、部材の断面を計算します。とここで思うのは、これって、ヘリオスの躯体の入力と同じですよね。 ですから、一貫構造計算のデータをそのままヘリオスなどの躯体積算システムに連動できれば、積算システムの入力の手間が格段に省力化できることになります。その橋渡しになるのが「ST-Bridge」となるわけです。

とここまで聞けば、いいじゃない、ぜひ利用したいと思いますが下記のような注意する点がいくつかあります。

- 連動するデータは限られている

- 一貫構造計算プログラムのデータは必ずしも図面通りに入力されていない場合がある。

- 建物の形状や規模で一貫構造計算プログラムを使用しない場合がある

- どうやって、データを入手するか。

1.連動するデータは限られている

「ST-Bridge」では躯体データ全般が連動するような仕様になっていますが、一貫構造計算では基礎や2次部材は別プログラムとなっているソフトメーカーが多いです。基礎が入ってなかったり、スラブ、小梁の配筋が入っていないデータがあります。

また、開口は建具で入力するケースと開口寸法で入力される場合などもあるので、積算ソフト側で思わぬ手間がかかる場合もあります。

2.貫構造計算プログラムのデータは必ずしも図面通りに入力されていない場合がある。

構造計算をする場合は図面通りに建物を入力せずに、モデル化して入力を行う場合があります。部材の配置も寄りデータまで入れず、芯々で配置してあったり、壁なども単位重量で配置している場合もありますので、

積算ソフト側で修正、再入力が必要な場合があり結構な労力がかかる場合があります。できれば構造設計側とデータ作成のルール化をしておけばスムーズなデータ連動ができると思います。

3.物の形状や規模で一貫構造計算プログラムを使用しない場合がある

一貫構造計算を利用する建物は高さなどの制限があります。ですから超高層などの高層ビルは対象外になります。また基本ラーメン構造が対象なので、壁式やラーメン構造でない形状の建物は対象外になります。

4.どうやって、データを入手するか。

構造計算を行うのは設計事務所やゼネコンの構造部門ですが、構造設計を専門に行う構造事務所に外注するケースも多いです。

設計施工の場合は設計部門または外注の構造事務所からデータも入手しやすいですが、先に述べたようにデータ作成の際のルールなど調整が必要です。

請負の場合は設計事務所が構造データを管理していますので設計事務所との調整が必要になります。

この、構造データを利用する「ST-Bridge」ですが、いろいろと調整は必要ですが、BIMとは関係なく、現行の仕事の流れの中で利用することが可能です。 ですので、まだBIMに取り組まれていない会社でもデータ連動による積算業務の効率化が図れる可能性があります。今後いろいろと研究されるのもいいのではないでしょうか。

参考:現在、「ST-Bridge」に対応している市販ソフト(当社調べ)

| ◆一貫構造計算 |

| ・ユニオンシステム社:SuperBuild SS3(新製品のSuperBuild SS7は対応予定) |

| ・構造システム社:BUS5 |

| ・構造ソフト社:BUILD一貫V |

| ・NTTファシリティーズ総研社:SEIN |

| ◆積算ソフト |

| ・日積サーベイ社:HEΛIOΣ(ヘリオス) |

| ・カルテック社:鉄骨積算システム すけるTON |