今回はBIMで設計された場合、積算はどのようになるかということです。BIMでモデリングされた建物データを使って、積算をする場合は以下の2つのやり方が考えられます。

- BIMシステムの数量算出機能を利用しての積算

- BIMシステムで作成された建物データを中間ファイルのIFCファイルを介してヘリオスなどの積算システムに取込み積算を行う。

aの場合ですが、BIMというのはコンピュータの中に仮想建物を作るので、その建物を構成する材料(オブジェクト)の長さ、面積、体積などの数量を算出することができます。 また、材料(オブジェクト)に単価のデータを付加しておくと金額も算出することが可能です。したがって、積算技術者じゃない方でも、BIMモデルさえ作ることができれば数量、金額を算出することが可能になります。 このことが、よく言われるBIMが普及したら、積算屋なんかいらなくなると言われるゆえんです。しかし、これに関して問題は多々あります。

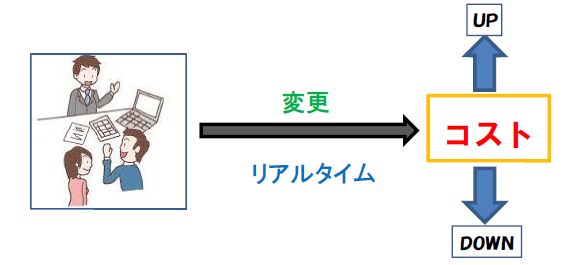

まず、BIMから計算される数量は実寸法で導き出される数量なので、積算基準にのっとった数量ではありません。したがって、開口の0.5m2以下の控除や、0.5m2以下の取り合いの控除などは考慮していません。 またBIMの数量は入力されたものしか数量算出しませんから、設計者が入力しなかった細かな取り合いの部分があった場合など、データを入力しない限り数量は出てきません。 また躯体に関してはコンクリート、型枠の算出はできますが、基本的に鉄筋の情報は持っていませんので数量算出はできません。それと数量の算出はできますが内訳明細書の作成機能はありません。 しかしながらBIMシステム上での積算のメリットは、設計変更により形が変わったり、材料を変えたりしたときに、すぐに数量に反映され確認できることです。 BIMの最大のメリットは発注者との合意形成が3次元モデルにより迅速に行えるということですから、モデル変更により金額どれくらい上がったり下がったりするかが、すぐに確認できるBIM上での積算は非常に有効なツールとなります。

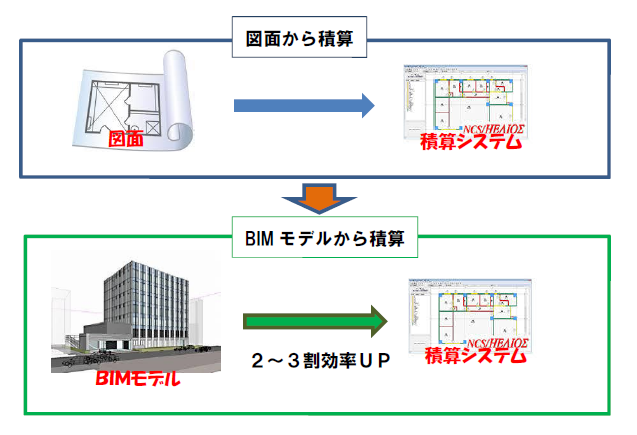

次にbのBIMモデルから積算システムの連動による積算ですが、ヘリオスのような建物の形を作って積算する3次元積算システムであれば、同じ3次元システムであるBIMモデル連動がスムーズに行え、 積算システムでの入力の手間が省力化できます。 例えばBIMモデルで配置されている柱や梁、壁の位置、建具などの開口の位置、間仕切り壁の位置情報が連動によって、自動で積算システム側に配置されてきます。 仕上げの材料情報もBIMシステムとルールを決めて表現方法などを合わせてBIMモデルを作成すれば、自動で材料を定義することも可能です。 現在、BIM化を推進している会社で、積算分野との検証を行っているのはこのケースが多いようです。

しかし、このケースの場合、積算側では入力の手間が省けるというメリットがありますが、うまくデータを連動させようとすると、BIMモデルを作成する設計者側の負担が増えるというデメリットもあります。 例えば仕上げの材料まで連動させようとすると、積算側と設計側で材料の表現方法や属性などルールを決める必要があり、設計側では自由にBIMモデルを作成したいのに、連動させるために余計な労力が増えるといったことが起こってしまいます。 BIMの概念ではフロントローディングで上流である設計側の仕事は増えるかもしれないが、プロセス全体として効果が出ればいいという考え方があります。 しかし実際のところBIM化が進展しない弊害となっているのはこの部分で、設計側だけに負担が増えるのはおかしいのではないかという設計者の抵抗があると言われています。 ですから、あまりにルールを厳密に決めてしまうと、設計者側に多くの負担がかかることになります。 したがってデータ連動も完全を求めるのではなく、受け取り側である積算が2~3割程度でも効率UPが計れる程度を目標としてルール作りを始めるのがいいのではないでしょうか。

またその他のデメリットとしては、データの流れはBIMシステム→積算システムの一方通行なので、BIM側で変更が有った場合は再度、データ連動を再度行うか、 積算システム側で変更を行うこととなり、a のようなリアルタイムでの数量算出とはいきません。 ですから、本来設計側でやりたい発注者との設計の合意形成を行う上でのコストシュミレーションはこの場合タイムリーには行うことは難しいです。 したがってbの場合はどちらかというと設計より積算側にはメリットが大きいといえるのではないでしょうか。ただ、a とbの両方の場合とも積算に精通していない設計者が、コストを算出することは難しく、 aの場合のBIMシステム上での積算も積算技術者が関与することで効果的なコストシュミレーションが行え、精度の高いコストの算出を行うことができるのではと思います。

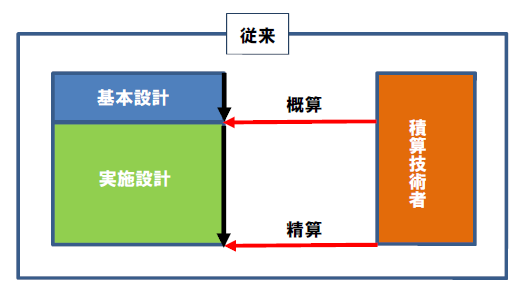

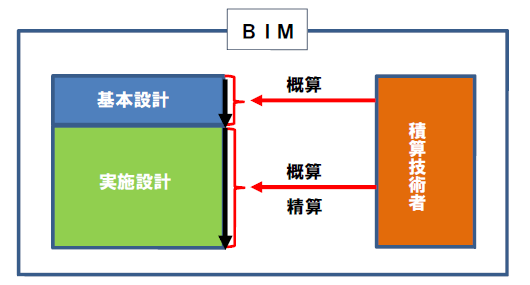

BIMで設計する時代になると、今までは図面という設計の成果物から数量・コストを出せば良かった時代から、基本設計や実施設計を行っている設計段階で積算技術者がいかに関与していくかが重要で、そういった役割が求められてくるのではないでしょうか。

▲従来は基本的には基本設計が終わった段階で概算を、実施設計が終わった段階で精積算を行なってきた

▲BIMでは基本設計、実施設計を行なっている段階で積算技術者がコストに関して積極的に関わっていく