今回のテーマはBIMデータ(3次元データ)の連動です。

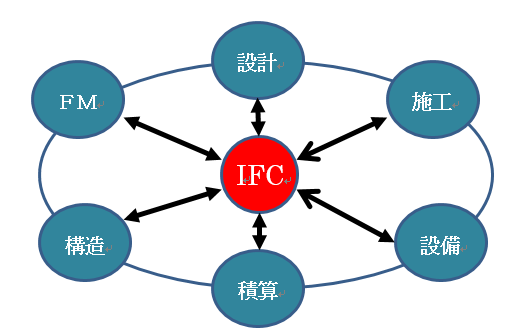

BIMの大きなメリットとしてデータ連動があります。設計がBIMソフトで作った3次元データを積算部門や、設備、施工部門のシステムに連動することにより、それぞれの部門の作業効率を上げたり、整合性も高まることにより精度の向上が図れます。 積算では部材データや配置データが連動することによりリスト入力、配置入力の時間の短縮が図れ、また設備部門では配管などの干渉チェックも3次元で行うことができ、 また施工部門では施工図の作成、着工前の施工計画で有効活用することができます。では、BIMの世界ではこのデータ連動はどのように行うのでしょうか。

BIMソフトは前回お話しした通りいくつかのソフトがあります。これら異なる複数のソフト毎にデータ連動ができるようなコンバータを作るとすると大変な時間と費用がかかってしまいます。 そこで、2次元CADの世界で使われているDXFや、積算分野で利用されている見積データの互換ファイルのBCSフォーマットのような、異なるソフト間を結ぶ中間ファイルを策定してデータのやり取りを行うようになっています。 この中間ファイルの名前をIFCファイルといいます。このIFCファイルですが、その仕様を決めているのは、国際的な機関であるIAIというところが策定しています。 ですから、IFCの仕様に沿ったデータであれば、世界中のBIMソフトでデータのやり取りができることになります。 とはいっても建築の仕様もそれぞれの国ごとに異なる部分もありますから、このIFCの仕様を日本に合ったものにしようということで活動を行っているのがIAI日本という非営利機関です。 この機関の中で設計事務所、建設会社、ソフトウェア会社などが参加し、日本にあったデータ互換の策定、研究などを行っています。ちなみにトモデータサービスもこの機関に加盟しております。

IFC連携を行うためには、データ連動するそれぞれのソフトがIFCファイル形式に出力・入力する機能が無くてはなりません。 またIFCファイルは3次元のオブジェクト(これは柱、これは梁といった部材の認識のある)要素が入ったデータですから、BIM連動のソフトもそういったオブジェクトを認識できる必要があります (弊社で販売していますヘリオスはオブジェクトの認識もでき、3次元でデータ管理していますので非常にBIM向けの積算システムと言えるかもしれません)。

このIFCファイルはBIMデータ互換の標準形式ですがいくつかの注意する点もあります。それは、それぞれのBIMソフトでオブジェクトの表現や属性の認識の仕方も違ったりしますから (例えばBIMソフト側ではカーテンウォールは壁という属性で持っていて、積算ソフトに取り込んだ際には建具としては表れてこないなど)、データを取込んでもそのオブジェクトが無かったり、 違う要素のオブジェクトに変わっていたりすることもありますので、十分なチェックも必要になります。

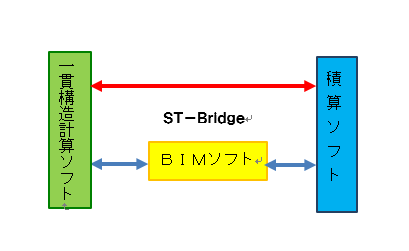

それと、このIFCファイルですが配筋データなどの構造関連の情報はありません。 というのも、配筋の仕方はそれぞれの国で異なる為、またBIMソフトで配筋データを入力することはないので、国際機関が定めたIFCファイルには躯体の配筋データに関する部分はありません。 ただ、IAI日本では躯体・配筋データなどの構造分野のデータ連動ができれば、それぞれの分野で有効活用ができ作業効率を上げることもできるだろうということで、構造関連の3次元データの標準フォーマットを策定しました。 これをST-Bridge(エスティーブリッジ)といいます。

このST-BridgeですがBIMソフトからというよりも、構造の一貫構造計算プログラム(代表的なところでSS3、BUS-5など)からデータが出力され、ST-Bridge入力対応のBIMソフトや積算システム、施工図CADシステムなどで取込み活用します。 一貫構造計算プログラムの入力は、ヘリオスなどと同じように躯体部材のリスト入力(柱・梁などの主材は断面情報まで)し、平面図に配置して応力計算を行い、断面、配筋を計算します。 したがって、ST-Bridgeに出力された情報はこれらの情報が含まれ、ヘリオスの場合では、リスト入力や配置入力の手間が短縮できます。 ただし、構造計算プログラムの入力では、部材配置の寄りを設定せず芯芯で配置したり、また壁も単位重量で配置することもあるので、積算プログラムに取り込んだ後、修正に思わぬ多くの時間がかかってしまうこともあるので注意が必要です。 またST-BridgeはBIMソフトを介してやり取りする必要がありません。ですから、直接一貫構造計算のプログラムからST-Bridgeファイルを出力し、取り込めるので、BIMの普及が進んでいない現在の状況でも3次元データを活用することができます。 ですからまだBIMに取り組んでいない会社でも、一貫構造計算から出力されたST-Bridgeのデータで積算システムとの連動を行うことができ、活用する会社も増えつつあります。

いずれにしろこれからの時代、BIMの普及に伴いIFCやST-Bridgeでのデータ連動が活発化すると思われます。その際、そのデータを利用できるかどうかで業務の効率化や、生産性に差が出てくると思います。 とりあえずそうなった場合の準備だけは怠らないようにしていただくのがよいのではないでしょうか。