前回はBIMのメリット、いいとこばかりをお話ししましたが、今回はデメリットといいますか、課題、問題点についてお話ししたいと思います。

はっきり言って、BIMに取り組んでいくにはいくつもの高いハードルを越えていかないといけません。1つは、BIMのソフトを使いこなすということ。 BIMのソフトは海外メーカー、日本メーカーいくつかありますが、総じて考え方は同じです。用途や素材など属性を持ったパーツを、ソフトの中で組み立てていくといった要領です。 ですから今までの2次元CADのように線を描いて図面を作成するといった方法とは異なります。 図面はBIMで作った3次元モデルから切り出して、2次元CADで加筆、修正するといった形になり、いわば図面は副産物といったイメージになります。 今までの図面の作成方法の考え方を変えないといけませんので、使用するBIMソフトをいかに使いこなすかが重要になります。

それと、一番の問題になってくるのが、今までの設計手順や考え方、社内のルールを変える必要があります。BIMで中心となるのが、3次元モデルを作成する設計部門になります。 上流となる設計部門で作成した3次元モデルから各部門のシステムにデータが展開されますから、ここで正確なモデル作りを行う必要があります。 また各部門にデータを引き渡すためにはルールに従ったモデルを作らないといけません。 例えば、積算システムに渡すためには材料の表現を統一なければいけませんし、施工部門へ渡すためには細かな納まりまで考慮した3次元モデルを作成しなければなりません。 ですから設計部門に今まで以上の負担がかかる場合があります。そして、設計手順も今までのやり方と変わります。 今までの図面ありきの設計から3次元モデルの作成へと変わりますから、例えば従来では基本設計段階では平、立、断くらいで詳細な図面までは描かないで済みましたが、 BIMでは基本設計段階である程度の3次元モデルの作成が必要になりますから、基本設計段階での作業量が増えます。

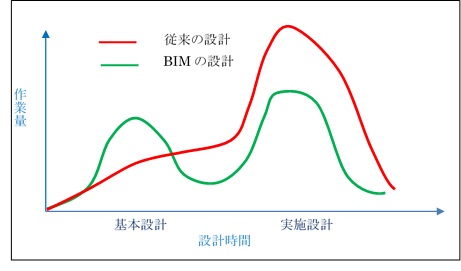

前回もお話ししましたが、従来の設計では後半の実施図面作成段階で作業量が大きく増えますが、グラフにするとBIMの設計では基本設計段階で1つ山ができ、実施図面作成段階でもう1つ山ができるといった形になります。 したがって、ひとつひとつの案件の前段階にかける時間が増えることにより、従来のやり方よりもこなせる量が減る可能性があります(その分密度の濃いプロポーザルができますが)。

このように、BIMで設計するということは単に2次元CADから3次元CADに変わるということだけでなく、社内の仕事の流れ、ルールなども変更する必要があり、うまく機能しない場合は、反対に業務効率をダウンさせてしまう危険性があります。 意匠、積算、設備、構造を連動させるフルBIMをするためにはBIM共通フォーマットのIFC形式を利用しますが、これにも決まったルールでモデルを作成しないといけない場合が多いです。 BIMを使用するのは設計部門が中心なりますが、今までのやり方を変更する、設計だけに負担を大きするとなると設計からの反発が大きくなります。 BIMを使いこなすことも重要ですが、各部門間のルール作り、調整のほうが大変で重要なものになります。

さて、BIMを導入するパターンには総じて2パターンあるようです。1つはトップダウン、もう1つはボトムアップです。 トップダウンは文字通り会社の上層部が「これからはBIMや、うちの会社もBIMを検討せい。」ということで担当者を決めてプロジェクトを進めるというパターンです。 ボトムアップは社員がBIMの必要性を感じて技術委員会などでプロジェクトチームを立ち上げていくというものです。

いずれにしても、BIM担当者はさきほど述べたような理由で、以前NHKでやっていたプロジェクトXのような困難が担当者に立ちはだかります。 BIMの習得、教育はもちろん、各部門の調整、ルール作り、はたまた今までのやり方を変えることによる社員の抵抗などがあり生半可なプロジェクトではありません。 BIMは一朝一夕にはいきませんから、何年も成果が上がらなかったら、「もうやめてしまえ」といった意見も出てくるかもしれません。 心が折れそうになる時もあるかもしれせんが、そうした時に重要になってくるのが、BIMに理解のある社内の実力のある偉いさんです。 BIMを推進するにはこういった方を味方につけるのも重要になってきます。 そうして数々の困難を乗り越え、社内の理解も得られ、ようやくBIM推進室という部門が立ち上がり本格的な第一歩がスタートするというのが、今のパターンのようです。

さて、次回はBIMのソフトについて。いくつかのソフトがありますのでそれをご紹介したいと思います。