新入社員が入ってきて、そろそろ新人歓迎会なども行われる時期になっているようですが、最近の若い人はあまり会社の仲間とお酒を飲むことを嫌う人が多くなってきているような話を聞きます。 よく「飲ミニケーション」といって、普段社内では話せないことも酒の席ではざっくばらんに話ができ、そのことで良いアイデアが浮かんだり、人間関係がスムーズになるといったことも多いと思います。 けれど若手社員にとっては先輩から怒られて(上司にとっては激励)、雑用もさせられ、愚痴も聞かされでは敬遠したい気持ちもわからないこともないです。 そういう酒の席では、仕事の話だけでなく、お酒についての話なんかできれば、若手社員や女子社員とも飲ミニケーションできるのではないでしょうか。 このコラムでは高いお酒は飲んでいませんが、お酒の知識は多少ある私が、少しばかりお酒の雑学についてお話したいと思います。

第1回 日本酒と焼酎、ブランデーとウイスキーの違いって?

NHKの朝の連ドラの「マッサン」が好評のうちに終わり、にわかにウイスキーブームが再燃しているようです。 このドラマの主人公の亀山正春、通称マッサンのモデルはあのニッカウヰスキーの創業者の竹鶴正孝氏がモデルで、当時ではめずらしかった国際結婚をして、イギリス人の奥さんと手を取り合って本格的な日本産のウイスキーを育てていくという話です。 ドラマではサントリーの創業者の鳥居信治郎氏がモデルの人物なども登場し、ドラマではあるけれど実話の部分もあり、苦労あり笑いありで大変おもしろく、私も放送を楽しみにしていました。

このドラマのテーマはウイスキーですが、世の中にはたくさんのお酒があります。 ビール、日本酒、焼酎、ワイン、ブランデーにウイスキーと世界中にはたくさんのお酒があります。味、香り、アルコール度数などそれぞれ違いますけど、どのように分類されているかご存知ですか? お酒の分類の仕方はいろいろありますが、分類の1つに醸造酒と蒸留酒があります。醸造酒には日本酒、ビール、ワイン。蒸留酒には焼酎、ウイスキー、ブランデーなどがあてはまります。

醸造酒の日本酒は米、ビールは麦、ワインはブドウを原料とし、酵母菌を利用してアルコール発酵をさせてお酒を造ります。 アルコールができる仕組みを解明したのはパストゥールという人で、酵母菌は原料の糖分を食べてアルコールと二酸化炭素を作ります。 しかし酵母は自分の作ったアルコールの度数が高くなれば死んでしまい、それ以上のアルコールを作ることができません(一般的に20度)。 ですので醸造酒のアルコール度数は高いものでも日本酒の15度くらいです。ではウイスキーやブランデーなどはアルコール度数が40度以上あるお酒を造るのはどのようにすればよいのでしょうか。 それには蒸留という技法を使います。実は蒸留酒は米や麦、ブドウで作ったお酒を蒸留器というもので蒸留(詳しい蒸留の仕組みは省きますが、沸点の違いによりアルコール分だけを気化させて濃縮します)し、アルコール度数の高い液体に変化します。 ですから、単純に分けるとアルコール度数の高いお酒(度数20度以上)は蒸留酒、それ以下お酒(20度以下)は醸造酒と分類することもできるでしょう。

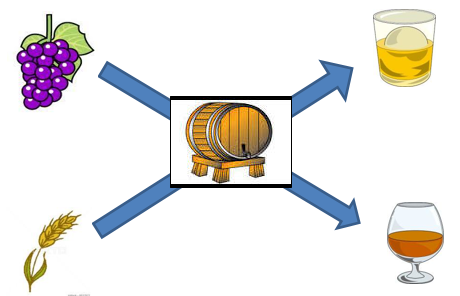

そして、ウイスキーは元の原料はビールと同じ麦です。(バーボンなどのグレーンウイスキーはトウモロコシや穀類)ブランデーの元の原料はワインと同じブドウです。焼酎は麦や芋などいろいろ種類がありますが、アルコールを作る最初の段階は米です。 蒸留酒は種類によって何回蒸留するとか、連続式蒸留器を使うとかありますが、蒸留すると色は無色となり、原料の風味は薄くなります。ウイスキーもブランデーも蒸留直後の原酒は無色透明ですが、樽に何年も寝かすことにより樽の成分や風味が加わります。 ですからウイスキーとブランデーの色や味わいが近づくのは樽熟成の段階によるものです。 そして醸造酒と蒸留酒の特徴は、醸造酒には原料のもっている風味や香りが色濃く残り、蒸留酒にはほのかな原料の風味+樽に寝かすことによる味わいや香りが出ます。

皆さん、普段居酒屋やバーなどでいろんなお酒を飲まれると思いますが、時にはこんなうんちくも思いながら味わわれてはいかがでしょうか。